-

映像作家100人2025

-

“BOKURA WORKS” 2025 Autumn/Winter プロモーション

Luna Terasaka

-

今此処

Yaoyoro's Aki

-

第四回 文字とクラブ

Toshiki Okamoto

-

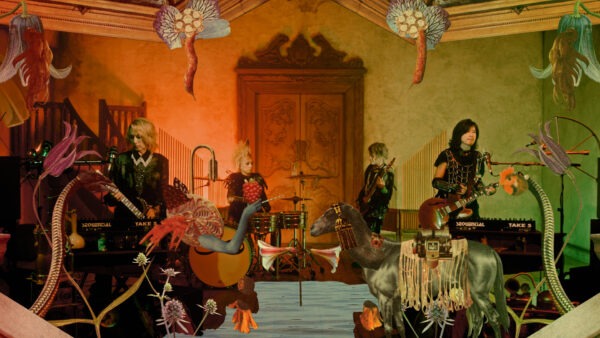

Sennzai – Monochrome

Shion SHIMADA / Salis

-

TEMPURA MAGAZINE 2024

SEIKO

-

「桃源郷とタクシー」 MLA2025 Visual Edit

TAMURA Ikuho

-

ムーンゲイザー

Toshiki Okamoto

-

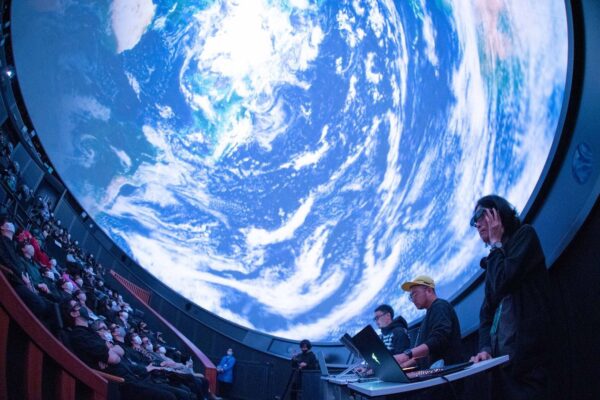

monoton VJ Reel 2024

monoton / Haruma Tasaki

-

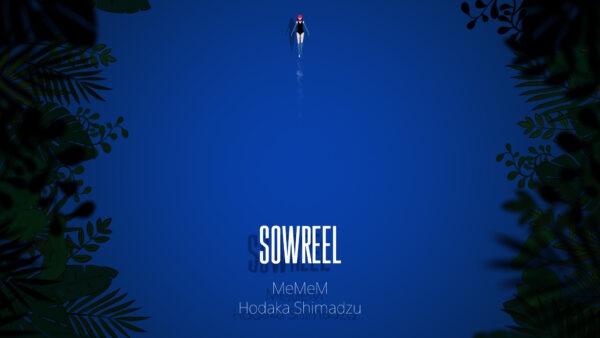

Dialogues in Form – monoton

monoton / Haruma Tasaki

-

The Indifferent Window

Popular

SEE MOREMovies

Loading...

No more content

Error loading content

Loading...

No more content

Error loading content