JACKSON kaki

CONTACT- Belong to

- OFBYFOR TOKYO

- Profile

- 3DCGを用いたVR/AR/映像表現を行う。 学部生時代は社会学を専攻し、また自身の音楽活動によって培われた経験が、表象の根幹をなしている。

- Biography

- 展示:「P.O.N.D.」(PARCO MUSEUM TOKYO、2020年) 「DIO C'E'」 (Ultra Studio, PESCARA、2020年)

Work

Loading...

No more content

Error loading content

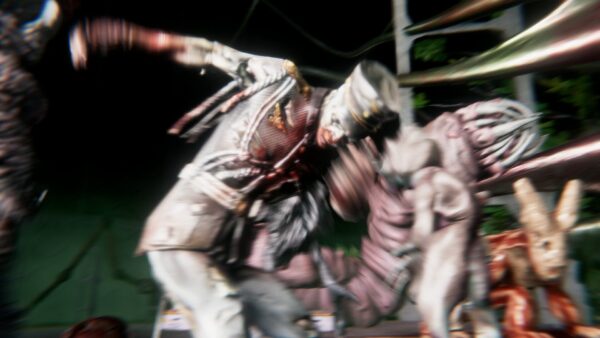

![MONDO GROSSO / B.S.M.F [Vocal: どんぐりず]](https://eizo100.jp/w/wp-content/uploads/2022/04/a90624a01a461eb28944ef673bac4695-600x338.jpg)

![MONDO GROSSO / B.S.M.F [Vocal: どんぐりず]](https://eizo100.jp/w/wp-content/uploads/2022/04/a90624a01a461eb28944ef673bac4695-1-600x338.jpg)

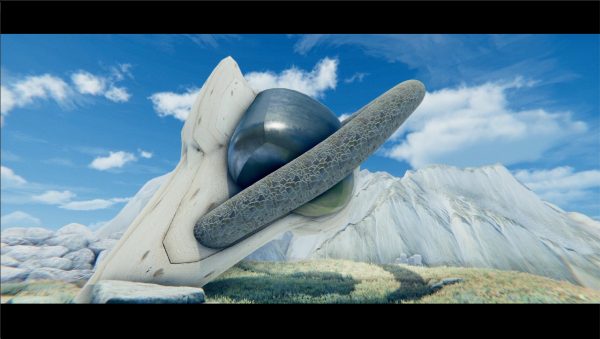

![D.A.N. – The Encounters [feat. Takumi (MIRRROR) / tamanaramen]](https://eizo100.jp/w/wp-content/uploads/2022/04/image_6487327-7-1024x456-1-600x267.jpg)

![Joyride (feat. SARA-J)[KM Remix] / JUBEE 【Official Audio】](https://eizo100.jp/w/wp-content/uploads/2021/04/ae46b1f460ee46f789c27b264a6cb421-3-600x337.jpg)